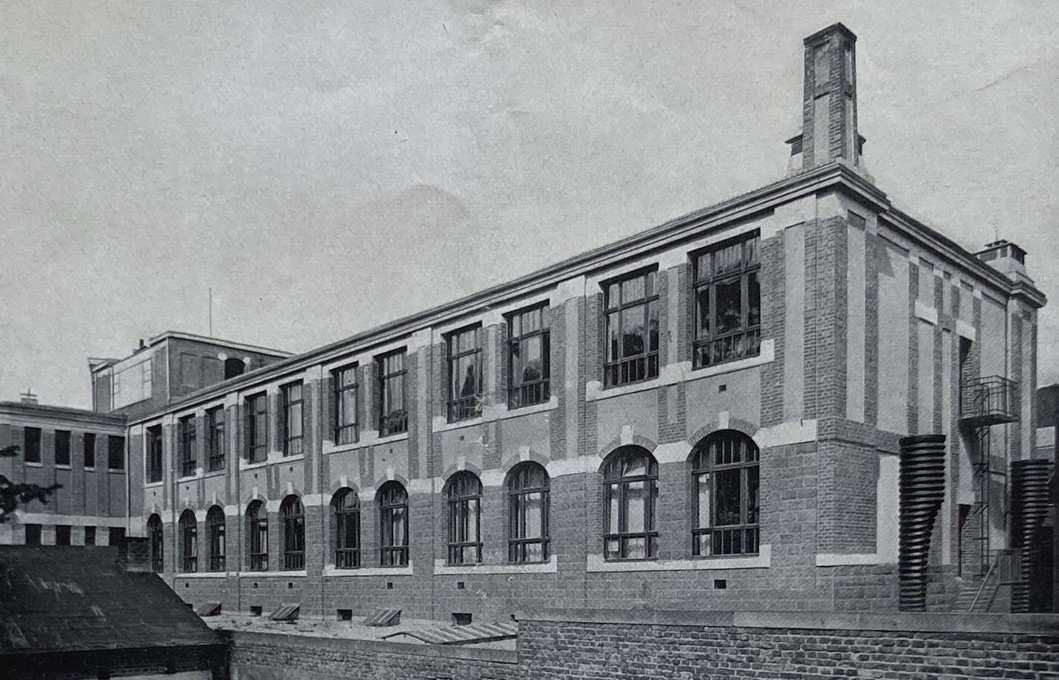

Das technische Büro des Dingler-Werks unmittelbar nördlich des damaligen Haupteingangs des Nordwerks auf dem Schönhof (erbaut 1909)

(Quelle: Ludwig, Hans (1991) Die Industrialisierung Zweibrückens - Die Dinglerwerke. Ein Stück deutscher Industriegeschichte. Edition Troja, Zweibrücken, S. 324).

Das charakteristische Gebäude ist auch auf der vorgehend abgebildeten Teilansicht der Dingler'schen Maschinenfabrik zu sehen, allerdings schwerer zuzuordnen, da die bis heute existierende Einfahrt später überbaut wurde.

Äußerlich ist das Gebäude auch heute noch deutlich erkennbar. Wesentliche Veränderungen nach Kriegsschäden und / oder Renovierungseingriffen sind jedoch eine schlichtere Fassadengestaltung, Rundbogenfenster auch im ersten Obergeschoss und eine völlig neue Rahmen- und Sprossengliederung

Zweibrücken ist eine Industriestadt

Wie in den einleitenden Highlights beispielhaft erläutert, kann Zweibrücken zu Recht auch auf seine wechselvolle Industriegeschichte stolz sein. Die industrielle Wirklichkeit unserer Stadt ist jedoch bis heute ein weitgehend ‚Blinder Fleck‘ in der öffentlichen Wahrnehmung und Wertschätzung.

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute ist sie geprägt von bemerkenswerten Abläufen und Folgen eingreifender Prozesse der Industrialisierung, nicht nur sichtbar in Industrieanlagen, Erfindungen und Produkten. Wichtige Etappen dieser historischen Entwicklung sind aber auch ablesbar an eher unauffälligen materiellen Hinterlassenschaften oder immateriellen Einflüssen, derer wir uns kaum mehr bewusst sind. Zu nennen sind hier etwa ehemals industrielle Gleisstrecken, heute von Vegetation vollständig überwuchert oder auch das kollektive Gedächtnis der Stadt durchziehende Muster wie „...der hat beim Dingler geschafft“. Diese unterschiedlichen historischen ‚Schichten‘ müssen sorgfältig freigelegt, inhaltlich miteinander verknüpft und angemessen ‚gelesen‘, also interpretiert werden. Wesentliche Methoden sind Quellen- und Literaturstudium, Befragungen und Interviews sowie schließlich Begehungen und Kartierungen im Gelände.

Bestand und Defizite

Dies alles spiegelt sich bis heute in funktional zugehörigen Infrastrukturen, z.B. Betriebsgeländen, Maschinenparks, Wohnstätten und Teilen des Straßennetzes. Aber weder städtische Politik noch zivilgesellschaftliche Initiativen haben bisher systematischer diskutiert, wie diese Aktivposten der Stadt gezielter zu nutzen sind, um ihre Attraktion und Reputation zu steigern.

Verglichen mit sämtlichen Nachbarregionen fehlen vor allem:

- Professionelle Bestandsaufnahmen und Bewertung des historischen und aktuellen industriellen Erbes, darauf aufbauend

- Gezielte Sicherung des hoch bewerteten historischen Bestands, ggf. durch Renovierung und Neunutzung, auch in enger Absprache mit den Unternehmen, daran anschließend

- Kreative Inwertsetzung im Hinblick auf sowohl erzieherische wie allgemeine industrietouristische Nutzungen in Form von ‚Industriepfaden‘ mit Erläuterungen im Kontext des Stadtführungsangebots (mit Erklärungstafeln, QR-Codes, evtl. mit Besichtigungen in Betrieben) Erläuterungen im Kontext des Stadtführungsangebots (mit Erklärungstafeln, QR-Codes, evtl. mit Besichtigungen in Betrieben)

Fazit

Zeugnisse vergangener und derzeitiger Industrialisierung prägen unsere Stadt. Die ihnen innewohnenden Potenziale sind zum Wohle von Stadt, Bürgern, Besuchern und Unternehmen angemessener zu nutzen.

Verschwunden, fast vergessen — und jetzt wieder erinnert: Pörringer & Schindler / P&S

Jahrelang hatte in dem Gelände des Hilgardmarktes nichts an das ehemalige Werk erinnert. Erfreulicherweise hat sich das jedoch mit der Wiedereröffnung des völlig umgestalteten Markts Edeka Ernst heute Vormittag, dem 10. August 2022, geändert: Herr Ernst hat seine Vision konsequent in Realität umsetzen lassen. An mehreren Hochwänden und Ausgangstüren sind Schwarz-Weiß-Bilder des früheren Werks angebracht, die P&S-Anlagen und -Produkte veranschaulichen (erläuternde Bildtexte sind in Vorbereitung). Eingangsbereich (auf beiden Seiten) und Cafeteria (eine Seite) vermitteln die stärksten Eindrücke (vgl. die Bilder).

Herr Ernst und seine Familie haben sich gewissermaßen zu Paten des ehemaligen Werks gemacht, und der ungewöhnliche industrielle Themen-Schmuck des Markts schafft eine erste Zweibrücker industriegeschichtliche ‚Erinnerungslandschaft‘.

Hoffentlich lassen sich davon bald weitere Akteure inspirieren...

Allen an diesem Projekt Beteiligten - natürlich auch den Zweibrückern, die alle Unterlagen zur Reproduktion zur Verfügung gestellt haben - gebührt der Dank aller Freundinnen und Freunde der 'Zweibrücker Industriekultur'.

Die rechte Seite des neu gestalteten Eingangsbereichs (unten links und rechts Leergutautomaten): Von P&S sind zu sehen die Titelseite des ersten Produktkatalogs (noch mit den Namen der Gründungsväter), Armaturen mit Konstruktionszeichnungen im Hintergrund und ein Schrägluftbild der Gesamtanlage vermutlich noch aus der Vorkriegszeit

Blick in die Cafeteria (entspricht der linken Rückwand des Eingangsbereichs), beherrscht von den Einsatz- und Halbfertigprodukten der Armaturen

(Fotos: D. Soyez, 10. August 2022)

Interaktiver Kartenentwurf Zeugnisse der Industrie in Zweibrücken

Seit dem 17.02.2022 ist der von Dirk Hallanzy erstellte Entwurf einer interaktiven Stadtkarte industrieller, historischer Standorte in Zweibrücken auf unserer Internetseite abrufbar.

Sie können diese hier aufrufen.

Anmerkungen, Kritik und Anregungen können Sie am besten an info@zweibruecker-industriekultur.de, z. Hd. Herrn Dirk Hallanzy, richten.

Ziele von möglichem Interesse für Zweibrücker Unternehmen

Wir schließen in den Begriff der Zweibrücker Industriekultur nicht nur historische, sondern auch heute produzierende Betriebe und Unternehmen in unserer Stadt ein.

Wichtige unternehmensbezogene Herangehensweisen unseres Freundeskreises (derzeit ca. 35 Mitglieder mit Berufserfahrungen aus Technik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft) seien kurz benannt:

- Erhöhung von Wahrnehmung und Wertschätzung der historischen und aktuellen Bedeutung unserer Unternehmen, nicht zuletzt ihre seit mehr als 150 Jahren immer wieder bewiesene Innovationskraft und die sich daraus entwickelnden ebenso stadtprägenden wie weltumspannenden Aktivitäten. Sie wurden in jüngerer Zeit noch intensiviert durch die ausländischen Nachfolger der Zweibrücker Gründergenerationen

- Herausstellung der Zukunftsperspektiven, die unsere Unternehmen jüngeren Bürgern von Stadt und Region bieten, hier vor allem Absolventen/-innen von Schulen und Hochschulen

Möglichkeit für Unternehmen, sich selbst auf der Homepage Zweibrücker Industriekultur darzustellen, etwa im Hinblick auf Entstehung, historische Entwicklung, Innovationskompetenz und Produktionspalette sowie schließlich Ausbildungs- und Laufbahnoptionen - Vorstellung der Zweibrücker Unternehmen in einem transnationalen Themenfeld wachsender Bedeutung, nämlich als kooperative Akteure städtischer Kultur- und Erinnerungsvorhaben

Ein weiterer öffentlicher Auftritt im Internet mit Möglichkeiten unternehmerischer Selbstdarstellung ist geplant auf der Plattform ‚Kultur.Landschaft.Digital‘ (Abk. KuLaDig / www.kuladig.de) (Landeskoordinatorin Frau Christine Brehm, M.A., Abt. 4, Ref. 41 Raumordnung / Landesplanung, Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd / SGD Süd, Neustadt a.d.W.)

Kerngebiet

Als erstes Untersuchungsgebiet wurde der Zweibrücker Kernraum der Früh- und Hochindustrialisierung ausgewählt, also der Bereich zwischen Dingler- / Homburgerstraße im Norden, Bismarck- und Schillerstraße im Osten und Süden. Hier entwickelte sich seit den späten 1830er Jahren unter den Pionieren Dingler, Peschke und Wery eine hochindustrielle Standortgemeinschaft von Metallverarbeitungs- und Maschinenbau-Unternehmen, die trotz aller geschichtlichen Blüte- und Krisenzeiten sowie eingreifenden Wechseln von Eigentümern und Produktionsschwerpunkten bis heute Bestand hat.

Dieser innenstadtnahe Bereich wird z.Zt. von der Initiative Zweibrücker Industriekultur vorrangig bearbeitet, um den Bestand im Hinblick auf die in diesem Projekt unterschiedenen Kategorien der Industriekultur zu erfassen. Angrenzende Gebiete oder Objekte werden einbezogen, sofern klare funktionale Bezüge gegeben sind.

Die Bezeichnung Kerngebiet ist gewählt worden, weil sich an dem Inventar dieses relativ eng umrissenen Raums wichtige Methoden der Erfassung und Darstellung für die Zuordnung als Objekte einer vor allem lokal bedeutsamen Industriekultur entwickeln lassen, nicht zuletzt im Hinblick auf geeignete Digitalisierungsverfahren.

Die Pioniere dieser Standortgemeinschaft und ihre heutigen Nachfolger sind:

Titelseite eines Produktkatalogs der Dinglerwerke

(Quelle / Datum: nicht bekannt)

Christian Dingler, Eigentümer einer bald zu einem kleinen Fabrikationsbetrieb gewordenen Schlosserei in der Innenstadt, erwarb 1833 das Gelände eines Gutshofs, des. sog. Schönhofs, gelegen auf dem südexponierten Hang des Fahrenbergs. Hier begann er nach der Errichtung einer Gießerei Anfang der 1840er Jahre auch mit dem Bau von Dampfmaschinen und erweiterte das Fabrikgelände in den kommenden Jahrzehnten auch nach Norden und auf das Gelände südlich des Fahrenbergs. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Produktionspalette wesentlich erweitert, nicht zuletzt durch den Anlagenbau in Europa und Übersee. Wichtige tiefgreifende Eigentümer- und Produktionswechsel haben dann die Nachkriegszeit geprägt (nicht alle Änderungen sind genannt): Demag AG (1954), Mannesmann-Demag (1974), Terex (2002) und Tadano DEMAG (2019). In den letzten beiden Jahrzehnten ist eine hochgradige Spezialisierung auf die verschiedensten Krantypen erfolgt (s.u.)

Einen sehr guten Überblick über die ersten 100 Jahre des Unternehmens bietet die aus diesem Anlass 1927 erschienene Festschrift mit dem Titel:

Dingler'sche Maschinenfabrik Zweibrücken (Hrsg.) Hundert Jahre Dingler 1827 - 1927. Geschichte und Entwicklung der Werke; ihr heutiger Stand, ihre Erzeugnisse. Mannheim

Eine sehr informative Kurzfassung über die Geschichte der Firma Dingler, gut belegt mit zahlreichen Quellen, stellt der folgende Link bereit:

https://www.wirtschaftsgeschichte-rlp.de/a-z/d/dinglerwerke.html

Ein Blick auf die heutige Produktion des Dingler-Nachfolgers Tadano Demag, hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Lagerplatz der Firma:

Die wichtigsten Produkte von Tadano Demag sind gegenwärtig fahrbare Teleskop- und Gittermastkräne für die unterschiedlichsten Anwendungen - so von unübersichtlichen Innenstadlagen bis hin zu sehr schwierigem Gelände.

Das weite offene Gelände westlich der Produktionshallen wird genutzt als Lager- und Auslieferungsplatz für Einzelsegmente von Gittermastkränen sowie als Testgebiet von Teleskopkränen. Es ist an mehreren Stellen einsehbar. Einen guten Blick auf typische Ausschnitte hat man zum Beispiel vom etwas erhöhten Gelände (mit Bänken; im Sommer allerdings teilweise verdeckt durch üppige Vegetation) am Kohlenhofweg südlich des Schwarzbachs, ca. 300m westlich der Fußgängerbrücke zur Gasstraße.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Lagerplatz des Unternehmens direkt westlich der Hauptgebäude. Im Vordergrund liegen Bauteile für Gittermastkräne, im Hintergrund sind Teleskopkräne zu sehen (Blickrichtung: Vom Südufer des Schwarzbaches nach Norden)

(Foto: D. Soyez, 25. März 2022)

Eine Übersicht über derzeit verfügbare Kran-Typen ist zu finden auf:

Tadano Demag stellt vor ihren Zweibrücker Werken alte Demag-Kräne auf

Die Demag AG / Niederlassung Zweibrücken hat vor einem halben Jahrhundert aufgehört zu existieren. Vielen Zweibrückern ist aber sicher eines schon aufgefallen: Bei verschiedenen Einblicken in das Werksgelände des japanischen Unternehmens Von der Dingler-, Kohlenhof- und Schulstraße aus ist immer noch der Name Demag zu sehen (so z.B. bei alten Kränen, Kransegmenten oder auch auf Gebäuden). Dies verwundert, denn normalerweise wird von dem jüngst stark umstrukturierten Unternehmen auch in Zweibrücken nur der Name Tadano benutzt. Das wiederum scheint zu Pressemeldungen zu passen, in denen noch vor kurzem über die Aufgabe des historischen Namens Demag berichtet wurde. So ist das Unternehmen heute (Ende 2022) unter dem Dach des Namens Tadano / Global (oder Group) in fünf regionale Holdings untergliedert, darunter Europa (vgl. https://www.tadano.com/; https://tadanoeurope.com/dach/de/impressum/.

Aber: Die in Europa gelegenen deutschen Standorte sind jetzt in der Unternehmensorganisation unter den Bezeichnungen Tadano Demag GmbH (Zweibrücken) und Faun GmbH (Lauf a.d.P.) zu finden – es hängt also davon ab, auf welcher Ebene des global aufgestellten Unternehmens man sich bewegt. Und so ist wohl auch zu begreifen, dass man im Zweibrücker Betriebsgelände alte Bezeichnungen nicht löscht.

Die Namensbezeichnung Demag ist aber jüngst durch zwei neue Aktionen vor den Zweibrücker Tadano-Werken wieder deutlicher ins Bewusstsein der Stadt gerückt worden, und zwar an jeweils prominenter Stelle: Durch zwei historische, zumindest optisch wieder instandgesetzte Kräne mit der Typenbezeichnung V25d.

Einer dieser Typen (in blauer Farbe) steht seit kurzem vor der Hauptverwaltung in der Dinglerstraße, ein weiterer (in gelber Farbe) vor dem Haupteingang zum Werk Wallerscheid. Dieser ist jedoch laut zugänglichem Typenschild nicht in Zweibrücken, sondern in einer früheren Demag-Betriebsstätte in Wetter / Ruhr produziert worden.

Rein formal sind diese Geräte keine Denkmale. Ihnen kommt aber dennoch ein hoher Wert zu, da hier nicht nur eine öffentliche firmenbezogene, sondern auch eine stadtgeschichtliche und zugleich industriekulturelle Bedeutungsaufladung erfolgt - eine aus der Sicht der Initiative Zweibrücker Industriekultur sehr positiv zu beurteilende Neuerung.

Allen an diesem Projekt Beteiligten - natürlich auch den Zweibrückern, die alle Unterlagen zur Reproduktion zur Verfügung gestellt haben - gebührt der Dank aller Freundinnen und Freunde der 'Zweibrücker Industriekultur'.

Anzeige der Firma Wery GmbH Maschinenbau aus dem Jahr 1915

(Quelle: Deutsches Historisches Museum Berlin)

Christian Wery begann 1863 mit einer kleinen Schlosserwerkstatt in der Wallstraße und zog bald auf den noch heute bestehenden Standort in der Kaiserstraße um. Produziert wurden kleinere Erntemaschinen und Feuerspritzen. Ein kräftiges Wachstum führte 1884 zu einer Erweiterung zur Maschinenfabrik in der Schillerstraße, wo dann schnell die Produktionspalette auf kompliziertere Erntemaschinen ausgedehnt wurde, etwa Getreidemäher und Getreide-Mäh-Binder. Bald hatte die Firma eine internationale Reputation mit einem erheblichen Exportvolumen. Nach dem Ersten Weltkrieg führten finanzielle Schwierigkeiten 1919 zur Übernahme zunächst eines Teils, 1931 dann sämtlicher Firmenaktien durch die Fa. Lanz AG (Mannheim). Der Betrieb wurde umbenannt in Lanz AG Mannheim, Zweibrücker Betrieb. Er wurde auf Grundstücken der Firma an der Homburger Straße kräftig erweitert und modernisiert. In der frühen Nachkriegszeit, und teilweise bedingt durch beträchtliche Kriegsschäden, verschlechterte sich die Ertragslage so sehr, dass eine komplette Übernahme durch einen der Weltmarktführer von Landmaschinen erfolgte, die John Deere Company aus / Grand Detour, Illinois, USA. Die deutschen Zweigwerke einschl. Zweibrücken, firmieren seit 2012 unter der Bezeichnung John Deere GmbH & Co. KG. Das Zweibrücker Werk ist seit langem komplett an die Homburger Straße verlegt. Immer noch sind aber im Kerngebiet einige Objekte aus der Wery- und Lanz-Zeit vorhanden. Die heutige Firma Ludwig-Wery GmbH Maschinenbau (neu gegründet 1925, heute unter anderem Eigentümer) nimmt wieder den ursprünglichen Standort des Gründers in der Kaiserstraße ein. Sie ist heute auf die Produktion von Aufarbeitungs-/Recyclingmaschinen konzentriert, etwa im Bereich von Ziegeln oder Schamottesteinen (s.u.).

Ein Blick auf die heutige Produktion der Ludwig-Wery GmbH in der Kaiserstraße:

WERY-Mahlanlage, bestehend aus WERY-Hammermühle Typ WH 90/125B und WERY-Plattenband Typ WPB 600/6800, läuft im Ziegelrecycling, zur Erzeugung von Ziegelsplitt aus Dach- oder Mauerziegel. Durchsatzleistungen von bis zu 10 t/h bei einer Endkörnung von 0 – 3 mm werden hierbei erreicht (weitere Bilder im Abschnitt 'Innenstadtnahe Zweibrücker Industrieunternehmen')

(Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Ludwig-Wery GmbH, April 2022)

Anzeige der Fa. Peschke aus dem Jahr 1884

(Quelle: Webseite der KSD-Kransysteme GmbH‘ / PDF: 125 Jahre PEKAZETT / KSD)

Carl Peschke führte 1884 mehrere Betriebe beiderseits der Schillerstraße zu einer Maschinenfabrik zusammen, die zunächst im Bereich von Baumaschinen und Bauwerkzeugen spezialisiert war. Anfang der 1890er Jahre erfolgten umfangreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Den Trends im Hochbau folgend, wurden zwischen den Weltkriegen Kräne und Drehkräne entwickelt, Produkte, die sich nach der Umbenennung in PEKAZETT (für Peschke Carl Zweibrücken) mit Lieferbeziehungen in ganz Europa und Übersee durchsetzten. Nach konjunkturbestimmten Schwierigkeiten übernahm ein ehemaliger Mitarbeiter die Firma, die bis heute unter dem Namen KSD Kransysteme GmbH erfolgreich ist. Bis heute übernimmt das Unternehmen KSD auch die Ersatzteilversorgung für die weltweit immernoch im Einsatz befindlichen ca. 5.000 PEKAZETT- Kräne.

Die heutige Produktion von KSD, hier ein Blick auf den östlichen Teil des Firmengeländes in der Schillerstraße:

Neueste Typen von noch nicht ausgefahrenen Schnellmontage-Citykränen (Blickrichtung: Von der Schillerstraße nach Nordost (weitere Bilder im Abschnitt 'Innenstadtnahe Zweibrücker Industrieunternehmen‘)

(Foto: D. Soyez, 31. Mai 2022)

Einen sehr informativen Blick auf die Geschichte nicht nur der Unternehmen Peschke über PEKAZETT zur heutigen KSD, sondern auch der Bau- und Kranindustrie insgesamt erlaubt die Broschüre zur Feier des 100jährigen Bestehens von 1884 bis 1984 (s.u., Textabschnitt ‚Innenstadtnahe Zweibrücker Industrieunternehmen).

Außerhalb des Kerngebiets, aber in der Innenstadt gelegen direkt neben dem früheren Güterbahnhof, ist ein weiterer metallverarbeitender Betrieb gelegen, nämlich die Proton-Energie GmbH, (Schwerpunkt u.a. in der Schweißtechnik, z.B. für den Bau von Rohrleitungen) (s. auch ‚Innenstadtnahe Zweibrücker Industriebetriebe, unten).

In Ortsteilen außerhalb der Innenstadt gelegen sind eine Reihe von weiteren Betrieben der Branche, die zunächst noch nicht vertieft bearbeitet werden können (s. auch Liste im Textabschnitt Innenstadtnahe Zweibrücker Industrieunternehmen)

1. Im Ortsteil Ixheim: Das nur kurz nach der Dingler-Gründung (1827) im Jahre 1843 entstandene sog. Nagelwerk (im Zweibrücker Alltagssprachgebrauch bis heute so benannt). Es wurde 2002 von der WDI Westfälische Drahtindustrie (Hauptsitz Hamm) übernommen.

2. Im Ortsteil Ixheim: TLT (1970 aus Dingler ausgegliedert)

3. Im Ortsteil Ernstweiler: John Deere

4. Im Ortsteil Niederauerbach: Buchholz

5. Im Ortsteil Bubenhausen: Pallmann

Innenstadtnahe Unternehmen

Heute produzierende Unternehmen mit Metallverarbeitung und Maschinenbau, jeweils Kurz- und Langform und ihre Internetadressen. Allen Unternehmen, die uns mit Informationen und Bildern unterstützt haben, sei hier sehr herzlich gedankt!

(jüngere Ansiedlungen auf dem Flugplatz werden später mit einbezogen, ebenso historisch bedeutsame Firmen z.B. der Textil-, Schuh- und Lebensmittelindustrie sowie des Druckereiwesens)

- KKB-DKM

(KKB Pumpentechnik GmbH und DKM Armaturentechnik GmbH)

https://www.kkb-gmbh.de/

https://dkm-armaturen.net/

Die Zweibrücker Firma DKM & KKB hat uns freundlicherweise die folgende Information zur Verfügung gestellt, die wir hier gerne im Original in unsere Webseite aufnehmen. Das Bild zeigt einige Produkttypen:

Vor 25 Jahren wurde im Raum Zweibrücken das Pumpenunternehmen Kramp, Kamara & Bärmann GmbH gegründet. Dies hat sich mit der Entwicklung von hocheffizienten auf die Endkundenanwendung abgestimmten Unterwassermotorpumpen beschäftigt. Seit 2011 hat das

Unternehmen eine eigene Produktion und ein Grundstück im Bereich des ehemaligen Flughafens Zweibrücken.

In 2021 wurde das Unternehmen durch eine neue Unternehmensführung übernommen und bekam hierdurch eine neue Schwesterfirma, die DKM Armaturentechnik GmbH in Rödermark. Bereits im Verlaufe dieses Jahres wurde die Produktion der Kugelhähne für DKM an den Zweibrücker Standort verlagert.

Zum 01.01.2024 wurden die beiden Unternehmen nun zur DKM & KKB GmbH fusioniert.

Das fusionierte Unternehmen beschäftigt sich nun in Zweibrücken mit der maßgeschneiderten Kugelhahn- und Pumpenentwicklung für seine internationalen Kunden.

Zu den Endkunden zählen globale Keyplayer aus der Chemie und Petrochemie, Pharma- und Lebensmittelbranche.

Besuchen Sie gerne unsere Internetseite www.dkm-kkb.com

- KSD / KRZ

(KSD-Kransysteme GmbH / KRZ Spezialwerkzeuge GmbH)

https://www.ksd-kransysteme.de/

https://www.krz-werkzeuge.de/

Der historische Sitz der Firma Peschke in der Schillerstraße – auch genutzt von den Nachfolgern PKZ / PEKAZETT und heute KSD / KRZ

(Foto: D. Soyez, 23. März 2022)

Neben den schon im Unterabschnitt ‚Kerngebiet‘ gezeigten nebeneinander stehenden Schnellmontagekränen hier einige weitere Informationen

Das neueste Produkt von KSD: Der Citykran 5013 mit Europa-Patent, komplett straßenverfahrbar (also ohne Demontage von Teilen) und am Einsatzstandort mit Auslegerluftmontage voll ausfahrbar. Links ein roter Gittermastkran, ein sog. Obendreher der Fa. Wolff. Er fungiert auf dem Lagerplatz an der Schillerstraße als feststehender Arbeitskran (Blickrichtung: Norden)

(Foto: D. Soyez, 31. Mai 2022)

Ein näherer Blick auf Details...

Schnellmontage-Citykräne, transportbereit

(Fotos: https://www.ksd-kransysteme.de/ksd-kransysteme/fertigung/, mit freundlicher Genehmigung der KSD, 31. Mai 2022)

Aktuelle Modelle (mit Download-Möglichkeiten der jeweiligen technischen Spezifikationen)

https://www.ksd-kransysteme.de/ksd-kransysteme/archiv/

Einen sehr informativen Überblick über die geschichtliche Entwicklung nicht nur der KSD / KRZ, sondern sehr detailliert auch der Vorgänger Peschke und PEKAZETT vermittelt die Publikation (heute wohl nur noch im Internet verfügbar):

1884 – 1984: 100 Jahre Tradition und Fortschritt in der Bauwirtschaft

https://www.ksd-kransysteme.de/ueber-uns/

- John Deere

(John Deere GmbH &Co. KG Werk Zweibrücken)

https://www.deere.de - Buchholz & Cie. Giesserei GmbH

http://www.buchholz-guss.de

- Kubota

(Kubota Baumaschinen GmbH)

www.kubota-eu.com

Das Firmengelände direkt an der Steinhauserstraße im Schrägluftbild (die Gebäude im Hintergrund gehören zu anderen Firmen und werden durch die Straße am Funkturm erschlossen)

(Blickrichtung: Südwesten)

Ein Blick in die Produktionshalle

Ein Ausschnitt aus dem Lager

(Fotos: Mit freundlicher Genehmigung der Kubota Baumaschinen GmbH, 26. April 2022)

Verladeplatz mit Baggern, dem Standardprodukt des Zweibrücker Werks, die gerade aus der Produktion gekommen sind

(Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Kubota Baumaschinen GmbH, 30. Juni 2022)

- Pallmann

(Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG)

https://www.pallmann.eu/

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens

https://www.pallmann.eu/fileadmin/user_upload/100_Jahre_Pallmann.pdf

- Proton-Energie GmbH

- Tadano

(Tadano-DEMAG GmbH)

https://tadanoeurope.com/de/

- TLT

(TLT Turbo GmbH)

https://www.tlt-turbo.com/de/

Wichtige Produkttypen sind Großventilatoren zur Grubenbewetterung

(Fotos: Mit freundlicher Genehmigung der TLT-Turbo Zweibrücken, 08. Juni 2022)

Hauptgrubenventilator im Rohsalzbergwerk K + S Zielitz nördlich von Magdeburg (Sachsen-Anhalt).

Wie bei solchen Anlagen üblich, ist das Gerät untertage aufgestellt, um Korrosionsbildung zu vermeiden

Ein weiterer Grubenventilator in einem Kupferbergwerk der Fa. Almina, aufgestellt nahe des Örtchens Aljustrel

Das Bild zeigt einen anderen Ventilatortyp, wie er zur Verdichtung von Luft in industriellen Eindampfprozessen verwendet wird, auch Thermokompression genannt (noch technischer: Brüdenverdichtung). Er wird in vielen Industriebranchen zur besseren Energieausnutzung von Prozessdämpfen genutzt, so etwa von der Lebensmittel- und Getränkeproduktion bis hin zur Pharmaindustrie oder in Destillationskolonnen von Raffinerien. Diese Typen von Ventilatoren werden in der Regel am TLT-Fertigungsstandort Bad Hersfeld montiert.

Geschichtlicher Überblick in tabellarischer Form

- WDI

(WDI Blankstahl GmbH Werk Zweibrücken-Ixheim)

https://www.wdi.de/de/werke/blankstahl.html

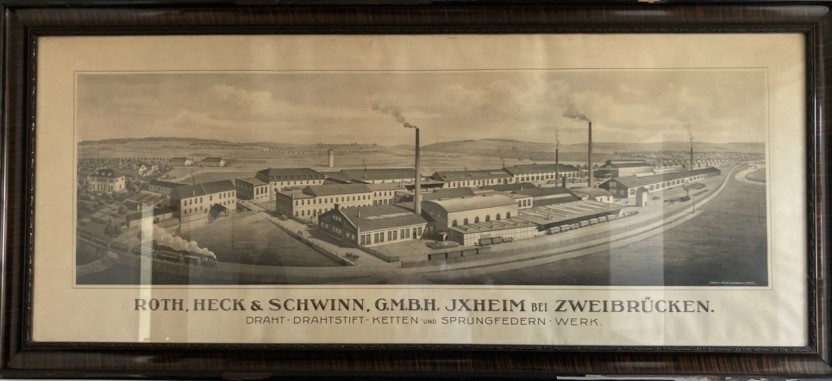

Historischer Sitz der Firma Roth, Heck & Schwinn, im Jahre 2002 von der WDI in Ixheim übernommen, Bitscher Straße (der Standort ist heute in Zweibrücken immer noch geläufig als ‚das Nagelwerk‘)

(Fotos: D. Soyez, 02. Februar 2022)

Das Ixheimer ‚Nagelwerk‘ Roth, Heck & Schwinn in einer historischen Darstellung (Datum unbekannt). Heute schmückt sie einen Besprechungsraum bei WDI. Das zweite Gebäude von links mit Flachdach, zusammen mit dem anschließenden Haus mit Krüppelwalm und Mansarden, ist das heutige Verwaltungsgebäude der WDI, parallel zur Rimschweiler Straße gelegen. Das Gebäude ist auch heute schon allein physiognomisch durch seine Fenstergliederung und einen auffälligen Winkel zum Nachbargebäude zuzuordnen (s. heutiges Bild oben)

(Foto: D. Soyez, mit freundlicher Genehmigung von WDI Blankstahl, 05. Juli 2022)

Stabstähle aus Blankstahl, wie sie heute im Zweibrücker Werk hergestellt werden (Bild aus dem Eingangsbereich des WDI Verwaltungsgebäudes). Die in der Folge daraus hergestellten Endprodukte sind im einzelnen schwierig zu ermitteln, da die Produktion fast ausschließlich an die verschiedensten Stahlgroßhändler im In- und Ausland geht

(Foto: D. Soyez, mit freundlicher Genehmigung von WDI Blankstahl, Werk Zweibrücken, 05. Juli 2022)

Zu den Produkten der anderen 16 Werke von WDI in Europa gehören etwa in den verschiedensten Abmessungsbereichen, Oberflächen und Behandlungszuständen

https://www.wdi.de/de/produkte/blankstahl/lieferprogramm.html)

(Mit freundlicher Genehmigung der Firma WDI, 05. Juli 2022)

Stahldraht

Federstahldraht

Kettenstahldraht

Freileitungsseile

Flach- und Profilstahl

Baustahl

Doppelmattenstab-Zaun

2006

Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum,

1856 - 2006

150 Jahre Westfälische Drahtindustrie. Biografie eines Drahtwerkes

https://www.wdi.de/unternehmen/unternehmen.html

https://www.wdi.de/fileadmin/user_upload/Festschrift.pdf

- Ludwig-Wery GmbH Maschinenbau

(Maschinenfabrik Chr. Wery, 1863-1931,

1899 Trennung in Produktion / Schillerstraße und Vertrieb / Kaiserstraße)

(Ludwig-Wery GmbH Maschinenbau, entstanden 1925 aus Chr. Wery)

http://www.wery-gmbh.de

Historischer Sitz der Fa. Ludwig-Wery Gmbh in der Kaiserstraße. Die älteren Gebäude wurden im Krieg schwer beschädigt und sind nachkriegszeitlich deutlich verändert wieder aufgebaut worden: Rechts die Verwaltung, links davon der niedrige Vorbau zusammen mit dem höheren Gebäude mit Schornstein (dahinter (mit dem Schriftzug ‚Wery‘ stellen die Werkstatt mit teilweise historischen Werkzeugmaschinen dar, am linken Bildrand noch erfasst eine nachkriegszeitliche Werkshalle. Auch der Schornstein – heute der einzig verbliebene Backstein-Schornstein der Innenstadt – wurde im Krieg beschädigt und nicht mehr in der ursprünglichen Höhe wieder hergestellt.

(Foto: D. Soyez, 04. September 2021)

Neben der schon im vorigen Abschnitt gezeigten Mahlanlage sind weitere Produkte zum Beispiel...

WERY-Walzenbrecher vom Typ WB 30/120, mit einem Walzendurchmesser von 300 mm und einer Arbeitsbreite von 1200 mm. Der Brecher wird als sogenannter Tonschnipsler im Ton-Tagebergbau eingesetzt. Vorgetrockneter Ton mit bis zu 600 mm Kantenlänge wird in handtellergroße Schnipsel verarbeitet. Damit werden Stundenleistungen von bis zu 120 t/h erzielt

WERY-Krankübel Typ WK2000, Inhalt 2000 l, mit elektrohydraulischer Auslaufklappenbetätigung und Fernsteuerung, In der Baureihe werden Kübel bis zu 3000 l Inhalt gefertigt

(Fotos: Mit freundlicher Genehmigung der Wery-Gmbh, 19. April 2022)

Historische Unternehmen ohne Nachfolger

- Verschwunden und fast vergessen: Pörringer & Schindler / P&S

- Verschwunden, fast vergessen — und jetzt wieder erinnert: Pörringer & Schindler / P&S

- Ehemalige Pörringer & Schindler GmbH: ‚Erinnerungslandschaft‘ in Form von historischen Fotografien im EDEKA-Markt am Hilgardplatz – Vorschlag zu Beschriftungen und Verknüpfung mit dem Internet

Verschwunden und fast vergessen: Pörringer & Schindler / P&S

Gegründet 1877 als kleine Metallwarenfabrik Pörringer & Schwartz (ab 1884 Pörringer & Schindler) und ursprünglich am Rand der Innenstadt gelegen, gehörte diese Firma lange zu ihren prägenden Werken. Bald galt es als eines der bedeutendsten Armaturenwerke im Südwesten (Armaturen werden verwendet zum Regeln und Steuern von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen). In der Folge wurde das mehr und mehr erweiterte Werk allmählich von der allgemeinen Siedlungsentwicklung völlig umbaut (s. Luftbild).

Heute ist die ehemalig beherrschende Anlage nur noch für Eingeweihte an Teilen des Hallenensembles östlich der Saarlandstraße zu erkennen (auf dessen östlicher Hallenwand ist aber von der Bauwerker Straße aus noch die Schrift P&S Armaturen zu sehen):

Fabrikationsanlagen von Pörringer & Schindler im Jubiläumsjahr 1977

(Blickrichtung: Westen)

(Quelle: Stuttgarter Luftbild Elsässer, mit freundlicher Genehmigung des heutigen Rechteinhabers FOTOFLUG.de / Dortmund, aus:

Pörringer & Schindler GmbH (Hrsg.) (1977) 100 Jahre Pörringer & Schindler: Eine kleine Chronik der Firma Pörringer & Schindler. Herausgegeben anlässlich des 100-jährigen Bestehens. Zweibrücken: Merkur Druck, S. 9)

Zur Orientierung: Links unten die Rennwiese, etwa in Bildmitte zieht die Saarlandstraße durch das Bild, an deren rechtem Ende auf der Hofenfelsstraße die Hilgardschule und schräg darüber am mittigen Bildrand das damalige Helmholtz-Gymnasium zu erkennen sind, links davon der Rand der Hilgardparks.

Die Insolvenz des Unternehmens im Jahre 2003 war auch für die Stadt und viele Bürger ein harter Schlag. Ab 2007 wurde dann fast der gesamte Werksbereich (außer Hilgardschule mit Schulhof) zwischen Saarland-, Hofenfels-, Hilgardstraße und Hilgardplatz vom neuen Einkaufszentrum Hilgard-Center eingenommen. Lediglich unterhalb (also östlich) der Saarlandstraße sind Gebäude der ehemaligen neuen Gießerei des Werks erhalten. Sie werden heute von einem Logistikunternehmen genutzt.

Bis heute erinnert in dem Gelände des Hilgardmarkts nichts an das ehemalige Werk. Erfreulicherweise jedoch wird sich das mit der Renovierung des Edeka-Markts (vorgesehene Wiedereröffnung im August 2022) deutlich verändern: Es ist vorgesehen, die Industriegeschichte dieses Standorts vor allem durch Bilder von Werksanlagen und Produkten der früheren Pörringer & Schindler GmbH zu verdeutlichen – die erste ‚Erinnerungslandschaft‘ der Zweibrücker Industriegeschichte.

Begriffe / Glossar

Was verstehen wir unter Industrialisierung?

Serienproduktion von Massengütern unter zunehmendem Maschineneinsatz in Fabriksystemen und für einen Markt (in Zweibrücken symbolisiert in den 1840er Jahren durch die Neuentwicklung von betriebsbereiten Dampfmaschinen bei Dingler)

Und Industriekultur?

Je nach gegebenem Kontext wird der Begriff ’Industriekultur’ sehr unterschiedlich verwendet. In der Regel versteht man darunter materielle und immaterielle Zeugnisse historischer Industrialisierungsprozesse, einzubetten in die allgemeine Kulturgeschichte unseres Zeitalters.

Im Rahmen der Initiative ‚Zweibrücker Industriekultur‘ verstehen wir darunter solche Zeugen der Industriegeschichte, die für unsere Gesellschaft in unserer aktuellen Lebensumwelt von Bedeutung sind --- oder durch entsprechende Begründungen gemacht werden können. Industriekultur setzt also auf Industriegeschichte auf, stellt aber einen starken Gegenwartsbezug her. Das kann sich auf die gewählten Formen von Bestandsaufnahmen und Bewertungen beziehen, und in unserer Initiative wird der starke Gegenwartsbezug auch dadurch dokumentiert, dass wir zeitgenössische produzierende Unternehmen einbeziehen.

Objekte der Industriekultur können denkmalwürdig sein, sind es aber aus der Sicht zuständiger Behörden und Spezialisten in der Regel nicht.

Und Industrietourismus?

Unterschiedliche Formen von Reiseverkehr und Freizeitverhalten, bewirkt durch die Anziehungskraft von historischen oder produzierenden industriellen Betrieben und Unternehmen (eventuell auch deren Relikte)

Wichtige industriekulturelle Kategorien (mit Beispielen aus Zweibrücken)

▪️ Verschwunden und vergessen: Z.B. Zichorienfabrik, Mechanische Seiden-stoffweberei / beide frühere Fabrikstraße, heute Johann-Schwebel-Straße

▪️ Ruinöse Zeugnisse der Industrialisierung: Z.B. Mauern und Fundamentreste an ehemaligen Dingler-, Peschke- und Wery Standorten im Kerngebiet; Reste ehemaliger Schienenstrecken von historischen Industrieunternehmen u.a.m.

▪️ Erhaltene Werkshallen und Verwaltungsgebäude: Z.B. Dingler-Produktionshallen oder Verwaltungsgebäude (heute Tadano-DEMAG) nördlich und südlich der Dinglerstraße, ebenso von Peschke / Pekazett in der Schillerstraße, heute KSD (Kransysteme GmbH / KRZ Spezialwerkzeuge GmbH)

▪️ Wieder hergestellte industrielle Anlagen (genutzt als Kulturgüter oder industrie-touristische Destinationen, mit oder ohne – museale - Produktion): In Zweibrücken z.Zt. nicht vorhanden

▪️ Still gelegte, aber umgenutzte industrielle Anlagen: Z.B. Schuhfabrik Dorndorf / Pirmasenserstraße, Schuhfabrik Haag / Himmelsbergstraße; Keller früherer Brauereien, z.B. Tivoli-Brauerei / Dinglerstraße, Löwenburg-Brauerei / Himmelsbergstraße

▪️ Industriemuseen (frühere Anlagen in situ, mit oder ohne museale Produktion, Sammlungen): Im Ansatz z.Zt. nur Erlebnis- und Druckmuseum / Luitpoldstraße

▪️ Industrielle Exponate (i.d.R. Einzelstücke): Z.Zt. nur ein historischer Demag-Kran, renoviert von jungen Mitarbeitern aus den Lehrwerkstätten des Unternehmens, vor dem Eingang des Tadano-Standorts Wallerscheid

▪️ Industriekorrelate: Z.B. Wohnhäuser vonUnternehmerfamilien, Großbürgertum, Industriearbeitern, Grabstätten

▪️ Produzierende Industriebetriebe (ggf. mit Führungsangeboten): Z.B. John Deere, Kubota, Tadano-DEMAG, TLT, WDI u.a.

▪️ Neue Formen der Heimarbeit, entweder unter Nutzung alter Maschinen und anderer historischer Arbeitsprozesse oder in Form von Handarbeit an und Veredelung von Einzelteilen mit Zulieferung für die Erzeugung moderner Industrieprodukte (für beides gibt es Beispiele in Zweibrücken, die später erläutert werden)